Artigo de Fernando Díaz Villanueva originalmente postado na revista Ilustración Liberal. Traduzido e adaptado para o português do Brasil por Renan Felipe dos Santos. Para ler o artigo original em espanhol, clique aqui.

NOTA: o artigo foi extraído da edição 17 da revista, publicada em 2003. As referências à anos e meses estão defasadas em 9 anos com relação ao ano presente de 2012.

Introdução

Um dos lugares comuns, habituais e mais trilhados pelo qual transita a opinião pública mundial é aquele que identifica o subdesenvolvimento do Terceiro Mundo com a imposição, à força, do capitalismo ao modo e maneira do ocidente. Tanto se estabeleceu a idéia que não é surpreendente encontrar continuamente gente comum e analistas que atribuem ao livre mercado a ruína, a fome e todas as calamidades que padecem os países da Ásia, América do Sul e especialmente da África. Os casos asiático e americano, com a Coréia do Norte e Cuba como ponta de lança, parece que se vai pouco a pouco desmistificando a idéia bastarda de uma conspiração ocidental contra os interesses, e até a vida, de coreanos, vietnamitas, cambojanos e americanos hispano ou lusófonos. Na África entretanto a fábula mantém sua vigência inalterável. Na televisão, na imprensa, na Internet me atreveria a dizer, a dramática imagem do menino com ventre inchado vem indefectivelmente acompanhada de referências às grandes fortunas do planeta, aos índices sempre crescentes da bolsa de Nova Iorque ou, simplesmente e com ganas de envolver a todos nós, a insinuação velada de que nosso bem-estar descansa sobre seu mal-estar. Em poucas palavras; se desfrutamos aqui de uma casa confortável, três refeições ao dia e férias pagas é porque lá sofrem o indizível. Nossa situação mediana como um país desenvolvido é então fruto de um roubo, de um assalto à mão armada às custas daqueles que tiveram a má sorte de nascer ao sul de Tarifa.

Nesta peculiar teoria do saque que tantos êxitos colheu para seus mentores intelectuais rara vez ou nunca se recorda ao grande público, essa massa telespectadora que paga impostos, vota a cada quatro anos e aguenta sem reclamar como lhe chamam de ladrão na cara dura quando decide instalar um aparelho de ar condicionado em casa, que uma parte considerável da miséria do chamado Terceiro Mundo é responsabilidade direta de infrutíferas tentativas de implantar o comunismo. De levar esta doutrina redentora aos povos recém emancipados do jugo colonial e da bota do europeu ímpio. Casos para exemplificar há, como reza o dito popular, mais que minhoca na terra, e se estendem por todo o globo. Da populosa Indochina às selvas nicaragüenses, dos páramos gelados do Afeganistão aos tórridos desertos africanos do vale do Rif. A tarefa sempre inconclusa de libertação cobriu os últimos quarenta anos da nossa história recente, e com frequência quando se propõem receitas irresponsáveis para acabar com a seca daqui ou a fome de acolá os teóricos do saque estabelecem um programa em duas fases. A primeira é ocultar o fracasso de anteriores planificações forçadas e salvamentos coletivos como a foice e o martelo os ensina. A segunda é valer-se da situação desfavorável presente para prometer a abundância futura, copiando ponto por ponto a fórmula magistral que levou em tempos passados à ruína sem paliativos do povo tocado pela varinha mágica do socialismo tropical.

Um dos episódios mais desconhecidos, ocultos e mortíferos é o do experimento socialista nas milenárias terras da Etiópia. Para os que como este que escreve cerrava os dentes diante da televisão nos anos oitenta é uma lembrança poderosa aquela dos campos de extermínio na distante Abissínia, que obviamente não sabíamos onde ficava mas cuja realidade dolorosa entrava em nossos olhos como facas afiadas. De certa maneira, para nós que o vivemos desde o sofá a miséria daquela gente de pele queimada pelo sol e pela seca, pelas privações, esta e não outra é nossa particular e intransferível imagem da fome. As razões não compreendíamos então nem, talvez, quisemos fazê-lo depois. O fato é que desde os Estados Unidos se pôs em marcha uma campanha global de ajuda aos famintos etíopes. Lembro que se chamava USA for Africa ou algo assim. Organizaram um grande show, em Wembley talvez, que contou com um concurso de artistas populares. O logotipo era uma guitarra negra com a caixa de ressonância transmutada no mapa do continente africano. Um tal Bob Geldof do qual nunca mais se ouviu falar foi o mestre de cerimônias. As vezes pensei que este homem foi tirado de um armário para a ocasião e no término desta voltaram a trancá-lo lá. Aparte de Geldof o espetáculo se alinhou com cantores mais ou menos conhecidos, alguns de verdadeiro sucesso naquela época, como aquele que depois de contribuir com que as crianças da Etiópia comessem lhe deu na telha de deitar-se com algumas na Califórnia. Coisas do estrelato rockeiro. A campanha, e em especial o show, fizeram tanto sucesso que a causa etíope obteve um prestígio sem precedentes. Às imagens que retransmitia o telejornal se sucediam as análises e os artigos de uma imprensa que sempre e irremediavelmente afirmava que a culpa da fome passava pela porta da nossa casa. Se eles estavam assim é porque a riqueza estava muito mal distribuída no mundo. Não se fazia mais referência aos apostadores do cassino de Montecarlo nem aos magnatas do aço como aproveitadores de capital. Éramos nós os responsáveis diretos pelas dificuldades que nossos congêneres da baixa Eritréia passavam. Ainda estou lembrando as recriminações de minha mãe quando não queria comer.

– Filho, come que há muita fome no mundo. Não viu na televisão aqueles pobres negrinhos?

E claro, ante argumento de tal peso eu comia, me calava e fazia sinal da cruz por ser tão afortunado e por ter nascido no lado dos saqueadores e não no dos saqueados.

O que não me contava minha mãe, com certeza porque não sabia, e o que não diziam no telejornal, com certeza porque não queriam, é que a Etiópia de então, naquele orwelliano ano de 1984, era o fruto, o resultado último de uma trágica experiência que havia transformado no lapso de 10 anos o outrora desafiante e orgulhoso Império Etíope numa nação raquítica e insolvente que sacrificava sem dó o capital mais valioso, sua própria gente, no altar do marxismo ao modo africano.

Etiópia, a nação mais antiga ao sul do Saara, a única junto com a Libéria que se manteve à margem da colonização, a única que derrotou em campo de batalha um exército europeu, a única, em suma, que apesar dos vai-e-vens da política africana mantinha certo prestígio internacional. Esta mesma Etiópia mãe nutridora da emancipação africana, merecedora de louvores, de conferências e congressos em sua capital Addis Abeba, padeceu em um tempo não tão distante uma revolução socialista desde os quartéis que se não fosse pelo rastro de mortes que deixou quase não nos lembraríamos dela. Os ingredientes de semelhante absurdo político que custou a vida de centenas de milhares de pessoas nos são relativamente familiares: a União Soviética e sua estratégia premeditada de converter o mundo num imenso gulag, a Cuba de Castro e seus estúpidos anseios de grandeza e então a Etiópia, se lançando com ousadia ao papel que a história lhe havia dedicado.

A tomada do poder

Pequeno, pele escura, traços marcados e uma ambição desmedida por poder, quase doentia. Assim foi e deve seguir sendo em seu dourado desterro no Zimbábue Hailé Mengistu Mariam. A princípios do mês de setembro de 1974 uma grande etapa da história da Etiópia se encerrava. Negus, o rei dos reis, o mesmo que havia clamado na Liga das Nações quatro décadas antes contra a invasão italiana, era deposto em Addis Abeba. A valente instituição que havia construído a moderna nação etíope e batalhado contra o imperialismo fascista em 1935, que havia humilhado o ocidente no campo de batalha e que se vangloriava de haver deixado a Etiópia fora da garra colonialista européia estava já nos anos 70 completamente desgastada. Por dentro e por fora. No interior as fomes periódicas e uma modernização frustrada haviam posto o monarca na corda bamba em mais de uma ocasião. Ademais, e como remate a uma situação por si só comprometedora, o independentismo eritreu amadurecia com a fundação e início das hostilidades da revolucionária Frente de Libertação da Eritréia. No exterior as ambiçõe somalis, convenientemente atiçadas por Moscou, sobre o estéril deserto de Ogaden pintavam um panorama desalentador que deixava a idéia imperial abandonada na lixeira da historia.

À frente da nova Etiópia iluminada a fins de 1974 ficava uma comissão, o Derg, formada por militares. O trabalho primordial do Comitê, do Derg, era dirimir a senda política pela qual a Etiópia transitaria no futuro imediato. A inquieta Eritréia, a fome, que levava já milhares de vítimas nas costas, e o conflito de Ogaden constituíam a agenda quasei única deste governo provisório atípico composto por mais de 100 membros e presidido pelo general Aman Andom. Junto a ele dois jóvens capitães do exército, Atnafu Abate e Hailé Mengistu. O Derg estava fortemente dividido entre os que advogavam por um governo forte que fizesse frente tanto à secessão eritréia como à infiltração somali em Ogaden, e os que optavam por voltar à via do consenso com Eritréia para concentrar-se nos problemas reais do país. Andom, de ascendência eritréia e caráter negociador se inclinava abertamente a esta segunda opção a fim de ganhar recursos e cortar a sangria de dinheiro e homenss que a guerrilha do norte estava provocando. A economia etíope estava paralizada pela guerra, a fome e um atraso secular. A agricultura, sustento básico da nação, era tremendamente ineficaz. Estava nas mãos da nobreza chegada ao regime imperial cujos métodos de produção, divisão da propriedade e resultados finais eram mais próprios do feudalismo que de uma economia capitalista agrária moderna. Os problemas que afligiam à Etiópia de então estavam perfeitamente definidos. Restava por ver, naquele outono de 1974, quem era o herdeiro da monarquia recém decomposta. Em novembro, apenas dois meses depois da renúncia de Negus, o general Andom foi assassinado em seu domicílio de Addis Abeba. Foi o primeiro a cair. A Andom sucederiam com a precisão de um relógio suíço s quedas em desgraça, na fossa, de outros militares de caráter e carreira reconhecida e todos pertencentes ao Derg. O novo diretor de operações, o timoneiro que traçaria a derrota exata da imensa nave etíope era Mengistu. Depois de um breve interregno com o general Teferi Bante à frente da Comissão, ficou marcado o destino deste capitão recém promovido, de formação deficiente, para não dizer nula, e de baixa estatura, que a muito contragosto tratava de resolver com saltos. Um destino que estava escrito com sangue nas entranhas da enrugada e sedenta terra etíope.

O Terror Vermelho

A Etiópia possuía, como quase qualquer país africano da época, uma pequena mas muito politizada minoria intelectual. Antigos estudantes das universidades européias que provaram em primeira pessoa as bondades do maio de 68 retornavan à sua pátria con a idéia fixa de converter as recém libertadas nações africanas em modelos a imitar, em provetas do novo socialismo terceiro-mundista que fazia as delícias dos dirigentes do Kremlin. Em um mundo fortemente polarizado como o dos anos 70 a União Soviética vivia em um contínuo estado de preparação para a guerra, guerra por outra parte que o conselho de anciãos coxos que acaudilhava com mão férrea o Politburo do PCUS via como iminente. A obsessão de que a qualquer momento podiam desencadear-se hostilidades entre os Estados Unidos e o bloco soviético levou os responsáveis deste último a perseguir por todo o planeta bases que assegurassem provisões e pontos de apoio para um conflito que, apesar da arma atômica, os soviéticos consideravam que seria grande. A África, e em particular o chifre do continente, não foi uma exceção. Já nos tempos de Negus esta diminuta intelectualidade a quem haviam sorvido o cérebro em Sorbonne constituía debaixo do seu nariz partidos e agremiações de ar comunista e revolucionário travestidos, como não, de movimentos de libertação. Na Etiópia antes da ascensão do Derg ao poder já haviam se formado dois partidos de corte marxista; o PRPE (Partido Revolucionário do Povo Etíope) e o MEISON (Movimento Socialista Panetíope). Ambos comungavam plenamente com o ideário moscovita mas lhes separava sua visão do que seria a Etiópia libertada do jugo capitalista. O PRPE optava pela federação com a Eritréia onde lutavam pela independência seus irmãos da Frente de Libertação cujos gastos eram bancados pela URSS e pela China. O MEISON se caracterizava por um caráter mais centralizador. A Etiópia era una e devia seguir sendo-o. Os da Frente de Libertação da Eritréia já podiam se preparar e renunciar ao seu secessionismo porque após a revolução em Addis Abeba a Eritréia seria administrada pelo poder central. Mengistu, o novo homem forte da comissão governamental não podia consentir que uns intrusos e opositores ficassem no seu caminho, de modo que sem exitar liquidou ambos os partidos pela via mais direta e fácil: assassinando seus afiliados e simpatizantes. Primeiro foi a vez do PRPE. Mengistu clamou publicamente contra os inimigos da revolução e deu início a um expurgo selvagem. Com a colaboração do MEISON que organizou milícias armadas para o Derg se fecharam as universidades e se deu a caça, captura, tortura e morte a todo dissidente catalogado como tal pelo governo ou pelo Movimento Panetíope.

Mas como os revolucionários raramente aprendem História e desconhecem portanto que, ao modo de Robespierre ou Trotski, a revolução devora seus próprios filhos, foi o MEISON o próximo objetivo da ira de Mengistu. Começou justiçando Atnafú Abate, antigo correligionário seu e participante entusiasta na limpeza do PRPE, para continuar com a perseguição sistemática e assassinato dos partidários e adidos ao MEISON. Esta vez, e à falta das voluntariosas milícias panetíopes, Mengistu se valeu de uns esquadrões de extermínio criados para a ocasião e que dependiam diretamente da Segurança do Estado, ou seja, dele. Em ambos os expurgos ninguém estava a salvo. A arbitrariedade com que o poder levantava o dedo acusador se estendia a todas as classes sociais e sensibilidades políticas. Como em todas as revoluções libertadoras, quem no mundo tivesse o simples qualificativo de reacionário, contrarrevolucionário ou, simplesmente, antipovo (sic) bastava para que a cabeça do acusado rolasse irremisivelmente pelo chão ensanguentado por anteriores execuções sumárias. A situação chegou a meados de 1977, três anos depois da subida ao poder do Derg, a tal degradação que até as ONG’s se espantavam. O secretário mundial da Save the Children clamava em vão desde Addis Abeba que […] foram assassinadas mil crianças e seus corpos jazem nas ruas para as hienas errantes. […] Podem ver-se os corpos amontoados de crianças assassinadas […] na calçada da rua de saída de Addis Abeba.[…][1]

Junto ao terror generalizado na rua e tocado sem consideração primeiro pelas milícias panetíopes e depois pelos esquadrões governamentais, Mengistu levou a cabo uma verdadeira limpeza dentro do Derg. Os fuzilamentos de membros da mais alta magistrarua do estado haviam dado um começo, quase como o nascimento do novo regime. Mengistu não aceitava dissidência e muito menos a proveniente dos círculos de poder. Como já apontei anteriormente, Aman Andom, o homem forte do golpe que derrubou Negus, foi liquidado pouco antes de iniciar seu comando à frente da junta militar. Conforme foi derivando o regime ao absurdo da tirania genocida, os expurgos dentro do Derg e da classe política etíope aumentaram em intensidade. O próprio Negus Hailé Selassie foi estrangulado às mãos de Mengistu em 1975 com um cordão de nylon que ficaria tristemente famoso. O carrasco se situava às costas e puxando com força em sentido oposto aos cabos do cordão rompeu a traquéia do réu que fenecia na pior das asfixias. Liberais, tradicionalistas do regime anterior, líderes do cristianismo copta ou ex-camaradas revolucionários….., muitas foram as personalidades que sucumbiram à Pajarita de Mengistu. Outros eram brutalmente torturados até a morte e depois expostos como trapos humanos nas ruas de Addis Abeba para edificação e instrução dos transeuntes. Os serviços secretos do bloco socialista contribuíram de maneira decisiva aos expurgos. Se algum destacado dissidente era localizado em Moscou, Berlim ou Varsóvia, a KGB ou a Stasi se encarregavam de providenciar-lhes a justiça etíope.

Teferi Bante, que a princípios de 1977 era o único freio ao poder onímodo de Mengistu, caiu fruto de uma conspiração junto ao resto de seus fiéis e foram metralhados à entrada do Palácio Real. O assassinato do general Bante marca o ponto de inflexão a partir do qual o regime de Mengistu se tornou incontestável no interior do país. Foi também o momento em que Mengistu se abriu ao mundo e sovietizou a Etiópia de modo irremediável.

O Chifre da África

As nações que ocupam a parte centro-oriental do continente africano ficaram conhecidas tradicionalmente como Chifre da África. Seja por um capricho da geografia que dotou a costa africana desta protuberância em forma de chifre, seja pelo vale tectônico que a atravessa de norte a sul, o fato é que o vai e vem histórico de nações díspares como Etiópia, Somália, Djibuti e Eritréia foi secularmente entrelaçado. Em tempos coloniais, a finais do século XIX, ingleses e italianos disputavam a zona. Os britânicos para assegurar a via comercial que comunicava a Índia com a metrópole através do Canal de Suez, e os italianos por chegar tarde à divisão e para ter um colônia para explorar, por mais seca e improdutiva que fosse. Depois de vários acordos as duas potências desenharam o mapa dividindo a Somália e outorgando o controle da Eritréia ao governo de Roma. Asmara, a capital desta desértica comarca costeira do mar Vermelho segue hoje tendo certo encanto italiano no que resta de seu bairro colonial. A Etiópia ficava à margem e muito bem custodiada por seu imperador Menelik, fundador de Addis Abeba e garantia da independência etíope. De certo modo poderia explicar-se o fato da não colonização da Etiópia porque tanto a monarquia de Menelik como uma parte importante da população era cristã desde tempos imemoriais. Não havia pois missão civilizadora alguma a fazer ali. Ainda assim os italianos não desestimaram nunca a possibilidade de anexar a seus domínios eritreus o resto do reino. O tentaram em 1896 e a brincadeira lhes custou caro. O exército de Menelik armado pelo czar da Rússia aplicou um severo corretivo aos italianos na batalha de Adua. Quarenta anos mais tarde e com Mussolini como pai da nova Itália fascista a Etiópia se rendeu. Teve de ser libertada pelos britânicos uns anos mais tarde e entregue de novo ao imperador Hailé Selassie.

A moderna Etiópia nascida da 2ª guerra mundial seguia constituindo um enclave estratégico de primeira ordem. A obsessão soviética por contrariar a influência americana no Índico levou o Kremlin a orquestar uma estudada estratégia de agitação nos países do Chifre da África. Fez-se primeiro com a Somália onde graças a um golpe de estado governava Siad Barre, militar de tendência esquerdista formado nos tempos de colônia italiana. As ambições de Barre passavam por recuperar a comarca do Ogaden que, apesar de estar povoada por uma maioria somali, pertencia ao reino etíope. Moscou encontrou em Barre o perfeito cliente para sua política de intervenção nesta zona tão delicada. Junto ao Iêmen, que está na península arábica, o norte da costa da Somália controla o estreito de Bab el Mandeb, passagem obrigatória da frota internacional de petroleiros que abastecem o mercado europeu em sua viagem desde as jazidas do golfo Pérsico. Em caso de dificuldades, a União Soviética podia sempre lançar mão de um aliado fiel para fechar a torneira de ouro negro à sedenta Europa Ocidental. Ademais, como se o anterior fosse pouco, as costas somalis estão em um ponto propício do arco que forma o Oceano Índico. Se produz-se um conflito, ter bases de aprovisionamento na Somália facilitava muito o tráfego da frota do mar Negro desde sua base até o hipotético teatro de operações. Os soviéticos certamente se esforçaram. Encheram a costa da Somália de instalações militares. Nos melhores momentos a URSS chegou a dispor de uma base naval e outra de submarinos no porto de Berbera, várias plataformas para o lançamento de mísseis e uma base aérea com cobertura a aeronaves militares de longo alcance. Em troca de todas estas prerrogativas e privilégios o governo somali solicitou ao Kremlin armas, apoio logístico e treinamento de tropas especializadas para a frente aberto no Ogaden contra Negus, que aparte de tratar-se um monarca decadente e caduco era o aliado dos Estados Unidos na zona. Os soviéticos não duvidaram e junto com cubanos e alemães orientais dispuseram um contingente de experts a serviço de Siad Barre e sua peculiar idéia da conquista de Ogaden.

A chegada de Mengistu à cena política em 1974 e seu posterior fortalecimento no poder a inícios de 1977 pôs um freio à estratégia cubano-soviética na zona. Somália era importante, mas a Etiópia era mais. Determinados a construir um bloco de influência soviética na entrada do mar Vermelho, melhor era centrá-lo em torno do país tradicionalmente hegemônico, o coração político e econômico da região. Mengistu, que havia levado a cabo uma cruenta mas eficiente tarefa de concentração pessoal de poder buscava um aliado que perpetuasse seu despótico governo. Após vários contatos com Moscou, com viagem cortesia ao Kremlin inclusa, e com o próprio Castro, a quem recebeu em Addis Abeba como a um faraó do antigo Egito, soviéticos e cubanos tomaram sua decisão irrevogável. Em Março de 1977 recebeu Mengistu o primeiro envio de carros soviéticos. Em seguida o líder cubano realizou uma turnê diplomática por países africanos da órbita moscovita. Deteve-se primeiro na Argélia, daí saltou a Trípoli onde se reuniu com Muamar el Gadaffi. Dias depois, e depois de cancelar a visita prevista a Bagdá, Castro se reuniu com Fattah Ismail, presidente do Iêmen e homem de Moscou ao sul da península arábica. Deixou Aden, capital do Iêmen, apenas uma semana mais tarde para ver em pessoa a Mengistu em Addis Abeba. Para que tanto rebuliço? A manobra de aranha que levou a cabo em pessoa o Comandante em Chefe naquela primavera, tinha como único fim preparar o terreno para a já inevitável traição a Siad Barre. Mas Barre ainda concebia uma vaga ilusão de contar com seu aliado havaneiro. Castro se encarregou, outra vez em pessoa, de defraudar a esperança do atribulado dirigente somali. Se locomoveu desde a Etiópia até Mogadíscio para dar o aviso a seu antigo patrocinado. Barre não deu crédito à desfaçatez e felonia cubanas. Mas não havia volta atrás, o próprio Castro se encarregou de recordá-lo em termos que não deixavam dúvidas:

– […] não há nada que discutir, tudo foi decidido em Moscou e o que Moscou decide deve fazer-se […][2]

Vale recordar que naqueles anos o regime cubano se erigiu como representante e patrocinador da Conferência dos Não Alinhados. Valente defesa do não alinhamento que fazia Castro como uma gravadora de Moscou! Tanto cubanos como soviéticos se desfaziam em elogios ao trabalho transformação que Mengistu estava levando a cabo na nova Etiópia nascida das cinzas do Império. Mas a festinha do Chifre da África só tinha espaço para um convidado. O Mogadíscio e as bases navais ou Addis Abeba e o controle efetivo da região. Siad Barre percebeu e cortou as amarras com URSS e Cuba na esperança de que este gesto fosse bem considerado no ocidente. Erro crasso. Na Europa ninguém estava disposto a lançar-se por um pedaço de deserto por mais importante que fosse para seus interesses petrolíferos. Na América a administração Carter tentou resolver tudo por fórum. O tímido presidente dos Estados Unidos empenhado em negociar tudo propôs uma conferência multilateral para resolver pacificamente o problema. Em Moscou não estavam tão bem-intencionados. Mengistu era seu homem e apostaram forte nele. Em troca o líder etíope fez os deveres e se aproximou dos desejos de seu novo amo. Até mostrou seu firme compromisso de converter a Etiópia numa República Popular com todas as leis e com partido único submetido aos ditos do governo soviético.

Após uma resistência numantina dos somalis no Ogaden desde meados de 1977, Mengistu tomou a iniciativa. Sua boa gestão internacional complementada com sua melhor política doméstica lhe granjearam um apoio sem precedentes em compração com outros conflitos africanos da época. Acompanhando o exército regular etíope treinado às pressas especialistas cubanos, se alinhou um contingente composto por 30.000 cubanos enviados desde Angola ou recém recrutados na ilha, 4.000 soviéticos e 2.000 búlgaros, húngaros e alemães orientais. Para fazer efetiva a vitória os soviéticos mobilizaram para a frente carros blindados, caças Mig-21 e artilharia de longo alcance. Até um satélite se enviou ao espaço com o fim de cobrir a operação de cima da atmosfera. Como curiosidade mórbida o militar a mando do numeroso contingente expedicionário cubano foi o general Arnaldo Ochoa, mais um filho do Saturno revolucionário que terminaria com o tempo sendo devorado por seu pai. A guerra de Ogaden foi extremamente sangrenta. As contendas da África pós-colonial não se caracterizavam tanto por fazer prisioneiros nem pelo trato à população civil vítima da guerra, mas em Ogaden se combinaram as mortíferas e impiedosas artes bélicas africanas com a tecnologia soviética do momento. Os bombardeios cubano-soviéticos sobre as cidades do norte da Somália provocaram o exílio massivo de aproximadamente um milhão de pessoas. Ao drama humano da absurda guerra de Ogaden haveria de somar-se os milhares de mortos no campo de batalha. O exército somali estava bem treinado e armado, fruto dos anos de colaboração cega com a URSS. Os somalis ainda defendiam uma comarca que consideravam parte irrenunciável da Grande Somália de modo que a entrega dos soldados de Mogadíscio foi em alguns casos exemplar e sempre suicida. Ao final o desatino da guerra e dos cálculos soviéticos se fez mais patente. Siad Barre não caiu como havia previsto a inteligentsia moscovita. Foi um inútil desperdício de vidas e de recursos para deixar o mapa do Chifre da África quase como estava. O único vencedor da contenda foi Mengistu e seu delírio. Ocupou Ogaden, terminou de consolidar-se no poder e obteve uma vantagem comparativa sobre outras potências da zona que bem explicam o que viria depois.

O interminável conflito eritreu

As relações da Etiópia com suas regiões tomaram na maioria das vezes um olhar de matrimônio à força que colocou em sério perigo a continuidade do corpo nacional. De todas elas, a região que mais trabalhosamente lutou por sua soberania foi a Eritréia. Situada a noreste do Maciço Etiópico, foi durante anos a única saída ao mar da Etiópia. O porto de Masava é o único com capacidade para navios de grande calado em milhares de quilômetros de costa e foi tradicionalmente um dos portos mais ativos das desérticas ribeiras do mar Vermelho. Além disso a Eritréia possui abaixo de seu sub-solo matérias-primas com as quais não conta a Etiópia, da qual está separada por uma cordilheir montanhosa difícil de contornar. De fato, quando se construiu a linha de trem de Addis Abeba ao mar, se elegeu como porto de contato o de Djibuti e não o de Masava pelas dificuldades de estender a ferrovia através dos indômitos montes de Denakil. Se a geografia por si não se empenhou o bastante em separar ambos os povos, a história traçou cursos diferentes para eritreus e etíopes. Na época colonial Eritréia esteve sob a soberania italiana enquanto a Etiópia se manteve independente, depois do breve lapso que configurou a invasão fascista da Abissínia e a guerra mundial, a Eritréia ficou sob tutela das Nações Unidas que em 1950 cederam a Etiópia à administração da região sob a condição de que se articulasse um estatuto especial que reconhecesse a particularidade da Eritréia. A Etipiópia de Negus não estava muito disposta a fazer concessões especialmente quando outras zonas do país como Ogaden ou o Tigre podiam levantar-se e pedir o mesmo tratamento que seus compatriotas setentrionais. A idéia de uma Etiópia centralizada em torno da etnia Amhara, à qual pertencia Negus e o próprio Mengistu, foi tão poderosa e ainda assim tão negativa para a causa pan-etíopq eu muitos dos problemas que os governos de Addis Abeba tiveram de enfrentar no século passado passavam pela espinhosa trama periférica.

Já vimos anteriormente como na constituição do primeiro Derg, do formado após a queda do monarca, as sensibilidades regionais estavam representadas pelo general Aman. Assassinado este e com Mengistu aferrado à idéia da Grande Etiópia Amárica não podia acontecer mais do que uma reedição corrigida e aumentada da velha questão da Eritréia, sua autonomia e o lugar que lhe cabia na Revolução recém inaugurada.

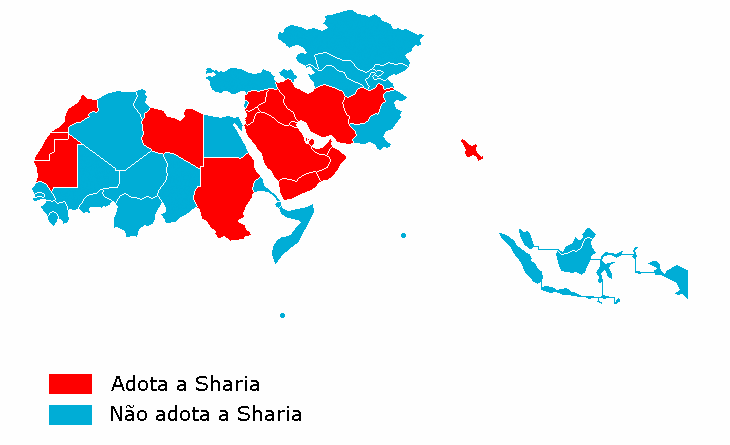

Diferente da Etiópia central onde o cristianismo copta é majoritário, na Eritréia o Islã conta com uma infinidade de devotos. Na década de 70, esta afetada comunidade, na ausência de fundamentalismo que iria cristalizar uma década mais tarde, resultou numa espécie de socialismo Árabe e guerrilheiro inspirado pelas idéias que triunfavam então nos países mais avançados do Oriente Médio. Mengistu desconsiderou as demandas de autonomia dos eritreus muçulmanos, que já estavam em pé de guerra desde os tempos de Negus, arguindo ante a comunidade socialista internacional que o caso do secessionismo da Eritréia era ilegítimo. O bloco soviético vinha apoiando as guerrilhas eritréias, tanto as islâmicas como as cristãs há anos com o objetivo de debilitar a posição americana no mar Vermelho. No verão de 1977 com a guerra de Ogaden em marcha Mengistu considerou que a enorme ajuda que acabava de receber por parte da URSS e de Cuba poderia voltar-se, uma vez extinguido o conflito somali, contra os eritreus. Uma oportunidade de ouro de resolver uma questão histórica desencadeando uma guerra sem quartel que convencesse aos rebeldes de uma vez por todas da inconveniência de sua luta armada. E quase conseguiu. A ofensiva, que começou em 1977, dexiou a região convertida em um terreno baldio, uma imensa área de despejo pontilhada de valas comuns. Para isto Mengistu contou, uma vez mais, com a inestimável colaboração de seus novos amigos de Havana e Moscou. Fidel Castro que não muito tempo antes havia mostrado abertamente sua simpatia pela Frente de Libertação da Eritréia mudou vergonhosamente de lado e numa repulsiva manobra de prestidigitação política se fez porta-voz da sagrada unidade da Etiópia. Como no caso dos infelizes guerrilheiros somalis do Ogaden a Idéia Socialista, assim com maiúsculas, se impunha às pessoas, aos povos à palavra dada. O apoio cubano se cifrou em mais de 6.000 soldados bem treinados, carros blindados e caças Mig 21. E o pior é que nem Castro nem a imprensa cubana se esforçaram para ocultar a intervenção. Em um exemplar do diário Granma de abril de 1978 podia ler-se: […] O pessoal militar cubano estará na Etiópia no tempo que acordem os governos da Etiópia e Cuba para apoiar ao povo etíope contra qualquer agressão […][3]….. E eram os próprios etíopes os que estavam agredindo a seus vizinhos! Semelhante afirmação não se devia à pluma de um editor de oposição, mas correspondia com a trascrição literal de um discurso do Comandante em Chefe. Os soviéticos não ficaram para trás. Instalaram bases de apoio para sua frota no pequeno arquipélago que se levanta frente às costas da Eritréia e prestaram apoio logístico e humano ao exército de Mengistu. A sorte da Eritréia estava lançada mas diferente da campanha de Ogaden o combinado etíope-cubano-soviético teve de fazer frente a guerrilhas de organização caótica dispostas em pequenos e ágeis corpos de combate que conheciam perfeitamente cada palmo de terra, cada risco e cada cova. Soviéticos e cubanos não pouparam forças para render aos indômitos guerrilheiros eritreus. Fizeram uso sistemático do arsenal químico mais sofisticado da época. Bombardeios com NAPALM, gaseamento da população civil nas aldeias com agente nervoso e emprego de defoliantes. Ante semelhante alarde militar causa estupor ver hoje, em 2003, como Fidel Castro se arvora na bandeira da paz e a usa para passear pelo pier de Havana enquanto esganiça gritando “Não à guerra imperialista!. O exército de Mengistu, mais simples nos métodos mas não menos letal, entupiu de minas grande parte do país e recurreu a rotinas militares tristemente habituais no continente africano. Com o objetivo de debilitar às guerrilhas atacando a base civil mobilizou à força grandes contingentes de população rural que desarraigados e abandonados no meio do nada pereciam irremediavelmente de fome. A tropa enviada desde Addis Abeba, que chegou a contar com 120.000 efetivos armados, se especializou na pilhagem, saque e desmoralização da população civil. Desde os aviões de combate os destros pilotos cubanos disparavam nos camelos, base da economoa agrária de grande parte da Eritréia, enquanto os soldados do governo entravam de assalto nas aldeias fuzilando os homens e violando as mulheres. A barbárie absoluta patrocinada e subvencionada desde Havana e Moscou. E o que é pior, a barbárie absoluta tolerada nas chancelarias ocidentais.

Apesar do poder de fogo empregado pelo eixo URSS-Cuba e do compromisso assassino de Mengistu não se conseguiu nem conquistar nem pacificar a Eritréia. A batalha apresentada a guerrilhas autônomas por um exército regular é batalha perdida. E mais ainda quando as práticas da tropa regular passam por estupro, massacre e assassinato sistemático. O medo de ser capturado, de cair em mãos dos invasores é un poderoso estímulo a resistir até a morte se necessário. Os soviéticos o experimentariam com mais rudeza ainda no Afeganistão, os cubanos no Congo mas não há pior cego do que aquele que não quer ver, e a teimosia socialista em impor sua maquinaria militar sobre desorganizados corpos expedicionários foi um exemplo de teimosia suicida, de desprezo pela vida própria e alheia cujo balance final está ainda por determinar.

A Grande Fome

Tem-se dito com evidente falta de informação ou com insolente desprezo da História que o governo de Mengistu foi na realidade um arremedo moderno do governo despótico de Negus, um apanhado neofeudal travestido de socialismo à africana. Nem uma coisa, nem outra. Verdade que Mengistu carecia de formação marxista. Verdade que chegou a receber cursos na base norteamericana de Fort Leavenworth em sua época de estudante na Academia Militar de Haletta. Mas por seus frutos o conhecereis diz a Bíblia e no caso de Mengistu a citação cai como uma luva. Embora não possamos atribuir os primeiros expurgos no Derg à ortodoxia socialista é estritamente histórico que tanto pessoalmente quanto pelo modo como derivou seu regime foi, sem dúvida, um marxista.

Antes mesmo de liquidar a dissidência de esquerda representada no PRPE e no el MEISON Mengistu procedeu com uma socialização forçada da economia etíope. Apenas quatro meses depois do destronamento de Negus o Derg dirigido com mão de ferro por Mengistu nacionalizou os bancos e os seguros. Pouco depois arremeteu contra a propriedade. Proibiu por lei a posse de terras e limitou a um bem por família a propriedade imobiliária. Qualquer cidadão que possuia, fosse por herança, fosse por aquisição, mais de um imóvel foi automaticamente expropiado pelo Estado. Tudo isto se decretou em 1975, antes da feroz campanha de repressão política e das guerras do Ogaden e da Eritréia. Mostra inequívoca de que à supressão da liberdade econômica sucede irremediavelmente a política. Conflitos armados aparte, a descomposição da sociedade rural etíope, sustento da economia nacional, tem sua origem aqui, nos decretos de 75. A tradicional repartição da terra na Etiópia se organizava ao redor de dois regimes. O Rist centrado em torno dos clans familiares e o Gult, terras de concessão estatal, ou seja, imperial. O Rist formava a coluna vertebral do campo etíope, constituia o núcleo essencial da sociedade rural regulada ao redor da família. A proscrição da propriedade rústica deixou a esta massa imensa de camponeses nas mãos das decisões governamentais. Pior ainda foi a expropiação das terras regidas pelo Gult. Milhões de camponeses e suas numerosas famílias passaram a depender do Estado que, ao menos oficialmente, estava a cargo dos latifúndios antes regidos por proprietários de terras. A nacionalização do Gult provocou um colossal êxodo de famintos despossuídos da única coisa que tinham, sua força de trabalho. Depois dos conflitos regionais e do consabido compromisso cubano-soviético com o regime de Mengistu certos cérebros privilegiados da planificação socialista assessoraram o governo de Addis Abeba para implantar as Granjas Estatais ao modo soviético.

O compromisso de Mengistu, sem sombra de dúvidas, era converter a Etiópia em uma República Popular. Desconhecemos se por estar plenamente convicto disto, se pelas bondades que um regime comunista oferecia às nações que o adotassem ou por pura oportunidade política. O que não deixa dúvida é que estando do lado da URSS podia cometer tantos atropelos quanto quisesse e além disso resolver os problemas exteriores que vinham afligindo a Etiópia. Instalar-se no socialismo demonstrou depois de oitenta anos de utopia sangrenta que é o mesmo que instalar-se na irresponsabilidade. E a isto se aplicou Mengistu com todas as suas forças. Deu uma nova guinada promovendo a fundação do Partido dos Trabalhadores da Etiópia, o PTE, que a modo do PCUS seria a organização reitora da vida e da política etíope. A bagunça rural estava já a princípios dos anos oitenta criando mais problemas até que os inoperantes guerrilheiros do sul do país. Se impunha pois um tour de force. A nova Etiópia exigia uma população cegamente fiel aos ditados do Partido, ou seja, de seu máximo líder e guia da nação. A orografia etíope é, como já apontei, complexa e bastante ingovernável se se pretende fazê-lo à força, motivo pelo qual Mengistu adotou uma insólita política de traslado massivo e forçado de população. A idéia era levar camponeses de umas regiões a outras, de lugares onde o braço armado do Partido não chegava a outras mais facilmente controláveis. De norte a sul. Das secas terras baixas adjacentes ao Saara sudanês ao vergel equatorial da Etiópia meridional. Maliciosamente batizou a campanha de reassentamento forçado com o nome de Bego Teseno (Coerção pelo bem do próximo) e sem saber ainda hoje quem era o próximo que se beneficiava de tal medida provocou a transferência massiva de centenas de milhares de pessoas, agravada pela seca do começo de 1982. As secas na Etiópia, como na Espanha, são cíclicas. De um modo ou outro a população, especialmente a do norte do país, aprendeu a viver com elas e organizar-se para passar pela calamidade o melhor possível. A de 1982 surpreendeu a Etiopía em pleno trabalho de engenharia social cujos efeitos, os da seca e os da engenharia, foram desoladores.

A população campesina estava fortemente depauperada pelas nacionalizações do ano de 75. Muitos haviam deixado suas aldeias em busca de trabalho. Outros, os mais afortunados, explorando pequenas parcelas que apenas davam para viver se viam na obrigação de pagar fortes somas de impostos ao governo. Como se fosse pouco, a economia estava já em 1980 completamente socializada, de modo que o Estado se transformou no único comprador dos excedentes agrícolas. Os preços eram fixados por um gabinete ministerial e, claro, não correspondiam aos do mercado. O sofrido camponês pagava mais pelas sementes no mercado negro do que recebia do Estado pelo produto final. Muitas famílias campesinas tiveram de vender seu magro patrimônio, que na maioria das vezes se limitava a uma cabana, dois cordeiros e uma vaca esquelética vítima do esgotamento dos campos, para fazer frente ao ávido afã expropriador do governo. As Granjas Estatais, às quais já mencionei, fracassaram quase desde o primeiro dia. A sua má gestão interna se somou ao fato de que muitos etíopes, em especial de etnias conflitivas como os Oromo, foram forçados a trabalhar nelas em condições que poderíamos qualificar sem temor de equívoco como escravidão.

A chegada da seca mudou o panorama para pior. Mengistu, sentado em sua poltrona dourada de Addis Abeba ou talvez voando rumo a Cuba em uma de suas viagens de vassalagem ao tirano de Havana, concebeu um plano alternativo. Para que avergonhar-se e ocultar a tragédia de que padecia seu povo quando podia aproveitá-la em benefício próprio? A final de contas o próprio Lenin, o pai de todas as revoluções, havia organizado a grande fome em 1921 e bons créditos obteve com ela. A fome é, como muito ajustadamente apontou Jean François Revel, o capital mais precioso do socialismo [4]. No outono de 1984 quando os efeitos da seca combinados com as transferências de população alcançavam seu ponto alto de desespero e morte a notícia saltou para a ocidente. Os meios de comunicação apontavam insistentemente que a fome havia sido provocada por uma inoportuna seca combinada com a queda do preço do café nos mercados internacionais. Uma vez mais o pobre campesino cafeeiro arruinado pela voracidade e pela cegueira assassina dos mercados. Durante dias os jornais bombardearam a opinião pública ocidental com imagens que escandalizavam por sua crueza. Crianças literalmente mortas de fome devorados pelos mosquitos, mulheres com os seios secos tentando em vão alimentar seu bebê morto, pilhas de cadáveres jazindo em meio a lugar nenhum… Coisas demais apra a sobremesa. Dez anos depois da Revolução Socialista na Etiópia os resultados da mesma se mostravam a um mundo incrédulo com toda a severidade devida a semelhante acontecimento. O Aniversário foi celebrado com pompa por Mengistu e alto escalão do Partido em Addis Abeba dias antes da emissão das imagens. Ouropéis, carros de combate, caças russos pilotados por cubanos sulcando o céu, embaixadas de todo o Pacto de Varsóvia e música, muita música marcial enquanto meio país morria de fome fritando no meio do deserto. A reação ocidental foi imediata. ONG’s, governos, paróquias de bairro e associações comunitárias se voltaram ao drama etíope. Até as estrelas da música entonaram para o mundo inteiro seu conhecido e repetitivo We are the world, we are the children.

Quando na Etiópia se massacrou a oposição num expurgo digno dos tempos áureos do estalinismo ninguém fez nada. Quando os somalis de Ogaden capitularam ante a maquinária bélica cubano-soviética ninguém fez nada. Quando a Eritréia foi massacrada de modo impiedoso por tropas do governo apoiadas por Havana e Moscou ninguém fez nada. Quando se começou a mudar à força a população com objetivo de controlá-la melhor ninguém fez nada. Quando se concentrou a produção agrícola em Granjas Estatais que se valiam de mão de obra escrava ninguém fez nada. Em 1984 quando se fez a colheita de dez longos anos de despropósito, guerra e experimento socialista, o ocidente ao fim fez algo. Deu dinheiro, alimentos e remédios ao causador de todos os males. Como prêmio talvez? O fato é que milhões de dólares em ajuda humanitária voaram para as bondosas mãos de outros tantos milhões de ocidentais para as mãos de Mengistu que o recebeu como um agasalho, uma doação desinteressada à qual não tardou em dar um uso nefasto. Organizações internacionais como Médicos sem Fronteiras que não engoliram a história e decidiram não ir à Etiópia foram non gratas pelo governo de Mengistu e vituperadas sem medida no ocidente. A administração Reagan que clamou no deserto considerar a petição de ajuda do governo etíope como um ardil para captar fundos foi taxada de capitalista infame, de reacionária e de inimiga da humanidade. Viver para ver e sobreviver para recordar.

A lição que o mundo inteiro, em especial os países africanos, obteve depois do episódio etíope foi triste. A partir de então muitos são os governos africanos que, à imagem e semelhança de Mengistu, utilizam as desgraças de seu povo em benefício próprio.

A decomposição do Regime

Dois anos depois da grande fome que custou a vida de mais de meio milhão de pessoas Mengistu se atrevia ainda a dirigir-se ao mundo nestes termos ao falar de suas trasferências de população: […] (O camponês tem de) mudar sua vida e seu pensamento e abrir um novo capítulo no estabelecimento de uma sociedade moderna nas zonas rurais e ajudar na edificação do socialismo […][5]. Não deu o braço a torcer. A socialização continuou durante toda a década de oitenta até o colapso da economia etíope. Em 1987, apenas tres anos depois da catástrofe humanitária que comoveu o mundo, se desencadeou uma nova fome que conforme os passos da já conhecido valsa macabra foi primeiro ocultada e depois aproveitada pelo governo. De novo a ajuda internacional foi desviada para o exército e a nomenclatura do partido. A pegadinha humanitária voltava a ser feita… e a funcionar! Como prêmio e justa recompensa a Federação Sindical Mundial, composta por sindicatos de toda Europa, outorgou a Mengistu em 1988 a medalha de ouro da Federação por […]sua contribuição à luta pela paz e segurança dos povos […][6] O ocidente não só não aprendia como se deleitava com prazer no sofrimento dos famintos etíopes.

O ocaso de seu regime, que definhou até 1991, vai de mãos dadas com a desintegração da União Soviética. A chegada de Gorbachev e o rearmamento moral do ocidente patrocinado pela Casa Blanca fizeram a URSS tirar seus olhos do continente africano. Sem o apoio gratuito de cubanos e soviéticos a guerra na Eritréia se reativou. Todo o terreno ganho na campanha genocida de 77 foi pouco a pouco perdendo-se entre a ineptidão dos comandantes etíopes e o empuxo da guerrilha. Em 1988 a renovada Frente Popular de Libertação da Eritréia se apoderou da cidade de Afabet e destruiu três divisões inteiras do exército de Mengistu. Em 1990 lidando já com a subverssão interna os rebeldes conquistaram o estratégico porto de Masava. No ano seguinte a mobilização foi completa, se fecharam os colégios e institutos para que até as crianças ajudassem a frente a defender a causa de Mengistu. Não funcionou. O país, depois de 17 anos de loucura coletivista, estava exausto, faminto e arruinado. Em fevereiro caíram Gondar e Gojam, as últimas cidades eritréias em poder do governo e apenas quatro meses depois, em 28 de maio, Mengistu assediado dentro e fora da capital desapareceu. Solicitou a seu antigo amigo Robert Mugabe asilo político e se exilou no Zimbábue. Dias depois começou a ingente tarefa de reconstrução da Etiópia, 24 grupos étnicos e políticos se reuniram em Addis Abeba para constituir um primeiro governo provisional até a convocatória de eleições livres. O 28 de maio, día da fuga de Mengistu, passou a ser e segue sendo a festa nacional da Etiópia.

Em 1993 se reconheceu a independência da Eritréia, última nação africana a incorporar-se à comunidade internacional. Em 1995 um tribunal de Addis Abeba abriu o processo para julgar o assassinato de Negus e os crimes cometidos durante a época do chamado Terror Vermelho (1977-1979). Mengistu refugiado em Harare foi julgado in absentia e condenado à morte. O governo etíope, presidido por Meles Zenawi, solicitou em várias ocasiões a extradição de Mengistu. O regime de Mugabe a negou repetidamente apesar da campanha que a Anistia Internacional levou a cabo nos últimos dez anos. As chancelarias ocidentais contudo se mostram atentas e obsequiosas aos requerimentos do presidente da antiga Rodésia britânica. O ano passado por motivo da Cúpula de Johannesburg Robert Mugabe se exibiu orgulhoso entre ONG’s e governos europeus enfermos de terceiro-mundismo caipira. A ninguém pareceu importar que Mugabe proteja e ampare um genocida condenado pelos mesmos crimes que os hierarcas nazis. Do mesmo modo, e nessa mesma ocasião nem o Secretário Geral da ONU Koffi Annan, nem Nelson Mandela nem o príncipe herdeiro da coroa holandesa se incomodaram por compartilhar a mesa e o debate com um racista declarado cujo programa máximo é limpar de granjeiros brancos as férteis e produtivas planícies do Zimbábue. Mas Mugabe não é o único apoio com o qual conta Mengistu, o tirano e genocida etíope tem hoje bons e poderosos padrinhos. Em 1999 coincidindo com uma visita de Mengistu a seu médico na África do Sul o governo de Addis Abeba requiriu a captura e extradição do ex-presidente etíope. A África do sul não o fez arguindo que a solicitação lhe chegou à tarde quando Mengistu havia abandonado ao meio-dia. Numa entrevista concedida há quatro anos à cadeia britânica BBC confessava que os componentes do atual governo sul-africano são […] seus camaradas de armas, seus amigos, seus colegas […][7] e ainda afirmava que pretendia voltar à Etiópia apesar da condenação capital que pende sobre sua cabeça.

Hoje, com 66 anos de idade Hailé Mengistu Mariam, o responsável direto por centenas de milhares de mortes em sua pátria natal, o único Chefe Estado vivo condenado por crimes contra a humanidade, o presidente da Etiópia que mais e melhor matou em sua longa história vive comodamente em Harare, capital do Zimbábue, protegido pelo presidente Robert Mugabe. Seu ostracismo voluntário está cheio de curiosas e nada edificantes anedotas. Em uma recente entrevista à publicação africana Chewata o ex-ditador etíope lamenta não continuar à frente do governo de seu país natal, […] se estivesse no poder hoje em dia cada camponês etíope teria um computador e seu próprio site da web […][8] afirma com un descaro delirante. Mas as vivências de Mengistu no Zimbábue não se limitaram a fantasiosos sonhos carentes de sentido. À pergunta do jornalista sobre o assassinato de cinco de seus guarda-costas o líder exilado respondeu sem pestanejar:

[…] matei sozinho dois deles, os três restantes escaparam e pediram asilo na embaixada dos Estados Unidos em Harare. […]

Deixando as alucinações próprias do desterro e os crimes próprios do desequilíbrio mental, Mengistu leva uma vida tranquila e relaxada no Zimbábue. Em seu tempo livre, que é o dia todo, se dedica a ler a Bíblia, a escutar música cristã e a brincar com seu filho pequeno. No ocidente, como sempre, ninguém faz nada.

Referências:

[1] Yves Santamaría, Afrocomunismos: Etiopía, Angola y Mozambique en El Libro Negro del Comunismo, Espasa Calpe – Ed. Planeta, 1998 Madrid-Barcelona pp 771

[2] Juan F. Benemelis, Castro, subversión y terrorismo en África, Ed. San Martín. Madrid 1988 pp 399

[3] Diario Granma, La Habana, 29 de abril de 1978

[4] Jean François Revel, El conocimiento inútil, Espasa Calpe, Madrid 1993 pp 142

[5] Informe del presidente Mengistu Haile Mariam al Comité central del Partido de los Trabajadores de Etiopía, 14 de abril de 1986

[6] Yves Santamaría, Afrocomunismos: Etiopía, Angola y Mozambique en El Libro Negro del Comunismo, Espasa Calpe – Ed. Planeta, 1998 Madrid-Barcelona pp 772

[7] BBC News Online – Africa, 8 de diciembre de 1999

[8] Chewata, enero de 2003, Exclusive interview with former president Mengistu