Por Jorge Luis Borges. Tradução do espanhol para o português por Renan Felipe dos Santos. Neste conto fantástico, o autor argentino Jorge Luis Borges propõe um futuro hipotético, sem memória, sem propriedades, sem indústria. Neste futuro pitoresco não há espaço para metrópoles, famílias ou imprensa: é uma distopia perdida em meio a uma amnésia coletiva. Leitura recomendada.

«Chamou-a utopia, voz grega cujo significado é não existe tal lugar.»

-Quevedo-

Não há dois cerros iguais, mas em qualquer lugar da terra a planície é só uma e a mesma. Eu ia por um caminho da planície. Perguntei-me sem muita curiosidade se estava em Oklahoma ou Texas, ou na região que os literatos chamam o pampa. Nem à direita nem à esquerda vi um alambrado. Como outras vezes, repeti devagar estas linhas, de Emilio Oribe:

“Em meio à pânica* planície interminável.

E próximo ao Brasil,

que vai crescendo e se agrandando”

O caminho era desparelho. Começou a cair a chuva. A uns duzentos ou trezentos metros vi a luz de uma casa. Era baixa e retangular e cercada de árvores. Abriu-me a porta um homem tão alto que quase me deu medo. Estava vestido de cinza. Senti que esperava alguém. Não havia fechadura na porta. Entramos em uma peça grande com as paredes de madeira. Pendia do forro uma lâmpada de luz amarelenta. Estranhei a mesa, por alguma razão. Na mesa havia uma clepsidra, a primeira que vi, além de uma gravura em aço. O homem me indicou uma das cadeiras.

Ensaiei diversos idiomas e não nos entendemos. Quando ele falou, fê-lo em latim. Juntei minhas já remotas memórias de secundarista e me preparei para o diálogo.

-Pela roupa -disse-me-, vejo que chegas de outro século. A diversidade das línguas favorecia a diversidade dos povos e das guerras; a terra regressou ao latim. Há quem tema que volte a se degenerar em francês, em limosino ou em papiamento, mas o risco não é imediato. Aliás, nem o que foi nem o que será me interessam.

Não disse nada. O homem acrescentou:

-Se não te desagrada ver outro comendo, queres me acompanhar?

Notei que ele percebia minha inquietação e disse que sim.

Atravessamos um corredor com portas laterais, que dava para uma pequena cozinha onde tudo era de metal. Voltamos com a janta em uma bandeja: tigelas com flocos de milho, um cacho de uvas, uma fruta desconhecida cujo sabor me lembrou o do figo, e uma grande jarra de água. Acho que não havia pão. Os traços de meu anfitrião eram agudos e havia algo de singular em seus olhos. Não esquecerei este rosto severo e pálido que não voltarei a ver. Não gesticulava ao falar.

Travava-me a obrigação do latim, mas finalmente lhe disse:

-Não te assombra minha súbita aparição?

-Não -respondeu-, tais visitas ocorrem de século em século. Não duram muito; o mais tardar estarás amanhã em tua casa.

A certeza de sua voz me bastou. Julguei prudente me apresentar:

-Sou Eudoro Acevedo. Nasci em 1897, na cidade de Buenos Aires. Tenho já setenta anos. Sou professor de literatura inglesa e americana e escritor de contos fantásticos.

-Lembro de ter lido sem desagrado -respondeu- dois contos fantásticos. As Viagens do Capitão Lemuel Gulliver, que muitos consideram verídicas, e a Suma Teológica. Mas não falemos de fatos. Ninguém mais se importa com os fatos. São meros pontos de partida para a invenção e o raciocínio. Nas escolas nos ensinam a dúvida e a arte do esquecimento. Sobretudo o esquecimento do pessoal e local. Vivemos no tempo, que é sucessivo, mas tratamos de viver sub specie aeternitatis**. Do passado conservamos alguns nomes, que a linguagem tende a esquecer. Eludimos as precisões inúteis. Não há cronologia nem história. Não há estatísticas, tampouco. Disseste que te chamas Eudoro; não posso te dizer como me chamo, porque me chamam alguém.

-E como se chamava teu pai?

-Não se chamava.

Em uma das paredes vi uma estante. Abri um volume ao acaso; as letras eram claras e indecifráveis e traçadas à mão. Suas linhas angulares me recordaram o alfabeto rúnico, que, no entanto, só se empregou para a escrita epigráfica. Pensei que os homens do porvir não só eram mais altos senão mais destros. Instintivamente olhei os dedos longos e finos do homem.

Este me disse:

-Agora verás algo que nunca viste.

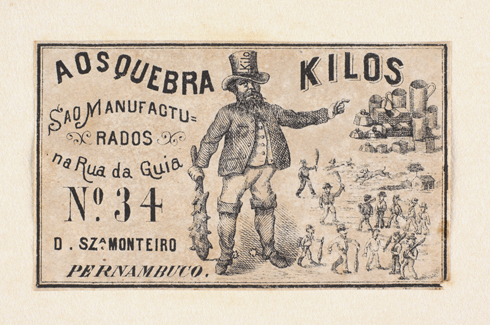

Estendeu-me com cuidado um exemplar da Utopia de Morus, impresso em Basiléia no ano de 1518 e do qual faltavam folhas e gravuras.

Não sem presunção respondi:

-É um livro impresso. Em casa há mais de dois mil, ainda que não tão antigos nem tão preciosos.

Li em voz alta o título.

O outro riu.

-Ninguém pode ler dois mil livros. Nos quatro séculos que vivo não devo ter passado de uma meia dezena. Além disso, não importa ler, senão reler. A imprensa, agora abolida, foi um dos piores males do homem, pois tendia a multiplicar vertiginosamente textos desnecessários.

-No meu curioso passado -respondi-, prevalecia a superstição de que entre cada tarde e cada manhã ocorrem fatos que é uma vergonha ignorar. O planeta estava povoado de espectros coletivos, o Canadá, o Brasil, o Congo Suíço e o Mercado Comum. Quase ninguém sabia a história prévia destes entes platônicos, mas sim os mais ínfimos pormenores do último congresso de pedagogos, a iminente ruptura de relações e as mensagens que os presidentes enviavam, elaboradas pelo secretário do secretário com a prudente imprecisão própria do gênero.

Tudo isso era lido para o esquecimento, porque em poucas horas seria apagado por outras trivialidades. De todas as funções, a do político era sem dúvida a mais pública. Um embaixador ou um ministro era um tipo de aleijado que era preciso trasladar em veículos grandes e barulhentos, cercado de ciclistas e granadeiros e aguardado por ansiosos fotógrafos. Parece que lhes cortaram os pés, dizia minha mãe. As imagens e a letra impressa eram mais reais que as coisas. Só o publicado era verdadeiro. Esse est percipi (ser é ser percebido) era o princípio, o meio e o fim de nosso singular conceito de mundo. No passado que me coube, as pessoas eram ingênuas; acreditavam que uma mercadoria era boa porque assim o afirmava e repetia seu próprio fabricante. Também eram freqüentes os roubos, embora ninguém ignorasse que a posse de dinheiro não trazia maior felicidade nem maior quietude.

-Dinheiro? -repetiu-. Já não há quem padeça de pobreza, que seria insuportável, nem de riqueza, que seria a forma mais incômoda de vulgaridade. Cada qual exerce um ofício.

-Como os rabinos -disse-lhe.

Pareceu não entender e prosseguiu.

-Tampouco há cidades. A julgar pelas ruínas de Bahía Blanca, que tive a curiosidade de explorar, não perdemos muito. Já que não há posses, não há heranças. Quando o homem amadurece aos cem anos, está pronto para enfrentar a si mesmo e sua solidão. Já engendrou um filho.

-Um filho? -perguntei.

-Sim. Um só. Não convém fomentar o gênero humano. Há quem pense que é um órgão da divindade para ter consciência do universo, mas ninguém sabe ao certo se tal divindade existe. Creio que agora se discutem as vantagens e desvantagens de um suicídio gradual ou simultâneo de todos os homens do mundo. Mas voltemos ao assunto.

Assenti.

-Aos cem anos, o indivíduo pode prescindir do amor e da amizade. Os males e a morte involuntária não o ameaçam. Exerce alguma das artes, a filosofia, a matemática ou joga um xadrez solitário. Quando quer, suicida-se. Dono o homem da sua vida, também o é da sua morte.

-Trata-se de uma citação? -perguntei.

-Certamente. Não nos resta mais que citações. A língua é um sistema de citações.

-E a grande aventura de meu tempo, as viagens espaciais? -disse-lhe.

-Há séculos renunciamos a estes traslados, que foram certamente admiráveis. Nunca pudemos fugir do aqui e agora.

Com um sorriso acrescentou:

-Afinal, toda viagem é espacial. Ir de um planeta a outro é como ir à granja em frente. Quando o senhor entrou neste quarto, estava fazendo uma viagem espacial.

-É verdade -respondi. Também se falava de substâncias químicas e de animais zoológicos.

O homem agora me dava as costas e olhava pelas vidraças. Lá fora, a planície estava branca de silenciosa neve e de lua.

Atrevi-me a perguntar:

-Ainda há museus e bibliotecas?

-Não. Queremos esquecer o passado, exceto para a composição de elegias. Não há comemorações nem centenários nem efígies de homens mortos. Cada qual deve produzir por sua própria conta as ciências e as artes de que necessita.

-Neste caso, cada qual deve ser seu próprio Bernard Shaw, seu próprio Jesus Cristo e seu próprio Arquimedes.

Assentiu sem uma palavra. Inquiri:

-O que aconteceu com os governos?

-Segundo a tradição, foram caindo gradualmente em desuso. Convocavam eleições, declaravam guerras, impunham tarifas, confiscavam fortunas, ordenavam prisões e pretendiam impor a censura e ninguém no planeta os acatava. A imprensa deixou de publicar suas colaborações e suas efígies. Os políticos tiveram que buscar trabalhos honestos; alguns foram bons comediantes ou bons curandeiros. A realidade sem dúvida deve ter sido mais complexa que este resumo.

Mudou de tom e disse:

-Construí esta casa, que é igual a todas as outras. Fiz estes móveis e estes utensílios. Trabalhei o campo que outros, cuja cara não vi, trabalharão melhor que eu. Posso te mostrar algumas coisas.

Segui-o a uma peça contíngua. Acendeu uma lâmpada, que também pendia do forro. Em um canto, vi uma harpa de poucas cordas. Nas paredes havia telas retangulares onde predominavam os tons da cor amarela. Não pareciam obra de uma mesma mão.

-Esta é minha obra -declarou.

Examinei as telas e me detive diante da menor delas, que figurava ou sugeria um pôr-do-sol e que encerrava algo infinito.

-Se te agradou, podes levá-la, como uma lembrança de um amigo futuro -disse com palavra tranquila. Agradeci, mas outras telas me inquietaram. Não direi que estavam em branco, mas quase em branco.

-Estão pintadas com cores que teus olhos antigos não podem ver.

As delicadas mãos tocaram as cordas da harpa e mal pude escutar um que outro som. Foi então que se ouviram as batidas.

Uma mulher alta e três ou quatro homens entraram na casa. Poderia dizer que eram irmãos ou que o tempo os havia igualado. Meu anfitrião falou primeiro com a mulher.

-Sabia que esta noite não faltarias. Tens visto a Nils?

-Às vezes. Continua sempre entregue à pintura.

-Esperemos que com melhor fortuna que seu pai.

Manuscritos, quadros, móveis, utensílios; não deixamos nada na casa.

A mulher trabalhou tal como os homens. Envergonhei-me de minha fraqueza, que quase não me permitia ajudá-los. Ninguém fechou a porta e saímos, carregados com as coisas. Notei que o teto era de duas águas. Depois de quinze minutos caminhando, dobramos à esquerda. Ao fundo divisei um tipo de torre, coroada por uma cúpula.

-É o crematório -alguém disse-. Dentro está a câmara letal. Dizem que foi inventada por um filantropo cujo nome, creio, era Adolf Hitler.

O guardião, cuja estatura não me assombrou, abriu o portão.

Meu hóspede sussurou umas palavras. Antes de entrar no recinto se despediu com um gesto.

-A neve continuará-anunciou a mulher.

Em meu escritório da rua México guardo a tela que alguém pintará, daqui a milhares de anos, com materiais hoje dispersos pelo planeta.

*Nota do Tradutor: pânico se refere a Pan, divindade grega dos bosques e da vida selvagem. Neste caso, o adjetivo pânico não diz respeito ao pavor, mas à característica rústica e cheia de vida das planícies que ligam o Uruguai ao Rio Grande do Sul, os pampas. O autor das linhas, Emilio Oribe, é um poeta, ensaísta e filósofo uruguaio.

**Do latim, “sob o aspecto da eternidade”, ver as coisas desde uma perspectiva atemporal, objetiva, daquilo que é universal e eternamente verdadeiro.